赵精武

北京航空航天大学法学院副教授

争议之一:风险预判,还是超前遐想?

法学对于信息技术的回应大致可以分为三个阶段。第一阶段(2015年之前)是法学与技术治理的平行发展阶段。虽然在此之前确实有不少学者提出“信息法学”“科技法学”等概念,但其研究内容还是以科技成果转化、专利权认定等偏向知识产权管理内容为主,并且,有关“信息法学”“科技法学”等概念并没有得到主流学界的认可。当然,在此期间,也有学者对信息法学等学科范式进行了系统性和框架性的探讨,提出了“个人信息保护总论”和“信息财产权”等概念。不过,需要注意的是,在2015年前后,由于大数据、云计算等信息技术的爆发式创新,学界开始重视信息法学或数据法学的理论价值与实践意义,只不过此时的研究大多以“大数据背景”“大数据时代”为限定内容,探讨此种新兴技术对现有的社会治理机制的影响与应对策略。第二阶段(2015年至2018年)是法学与技术治理的交叉融合阶段。在我国正式启动具有里程碑意义的“网络安全法”立法进程后,学界普遍改变了对数据安全和网络安全的研究态度。在过往的研究活动中,法学无法为网络安全和数据安全提供直接的解决方案,安全目标的实现更依赖于可靠的安全信息系统。而在“网络安全立法”的过程中,学者们逐渐发现了法学参与网络治理的基本路径:因为绝对安全无法实现,故而不仅需要在技术层面采用安全可信的标准,同时还需要在法律制度层面建构严密的内部管理机制和行政监管体系,确保义务主体在事前阶段能够以合理谨慎的态度充分履行义务。第三阶段(2018年至今)是数字法学的转型阶段,法学研究范围不再单纯局限于数据安全或网络安全这种法益状态目标的实现,而是延伸至对具体新兴技术应用的风险预防与治理研究。其中,最具代表性的当属区块链技术和人工智能。以前者为例,区块链在2015年就已经被部分学者所注意到,早期的研究内容主要还是围绕该项技术的技术特征、应用风险类型以及制度回应方式进行探讨。但是,随着该项技术应用模式的相对成熟化,有关区块链技术的研究重心则转变为司法存证、智能合约、NFT数字藏品交易规则等领域,论证逻辑普遍以去中心化、共识机制等技术原理为依托,结合上链前后数据安全保障能力的差异性,细分区块链技术治理的义务体系。

中国信通院《网络立法白皮书(2022年)》

(图片来源于中国信息通信研究院官网)

从前述法学研究演进过程来看,法学研究并非从一开始就对信息技术创新应用产生的诸多社会风险形成清晰认识,而是跟随信息技术的不同发展阶段而呈现出“从全局风险到具体风险”的观察视角转移。尽管国内学者对于超前设想技术普及应用可能产生的风险存有争议,但不得不承认的是,无论法学从何种视角论及技术应用风险的规制路径,其研究视角始终不能超出现阶段技术应用模式的合理设想范围。恰如学界存在过度强调“强人工智能”应用风险的主张,该类主张似乎已经超越技术客观发展规律所设想安全风险的边界,毕竟法学家不是科幻作家,合理的风险预测并不等于漫无边际的设想。

争议之二:对策研究,还是理论建设?

在数字时代,法学研究的第二种变化表现为网络空间治理领域的对策研究越发重要。在传统民法学领域,主流观点所推崇的体系完整、概念嵌合的“潘德克顿式”法学体系确实推动了我国民法从“民法通则”走向“民法典”,看似抽象笼统的理论学说恰恰是司法实践中解构基础法律关系、厘清法律价值顺位以及明确条款适用的理论工具。然而,在第三次信息革命中,新兴社会风险一如前两次工业革命,对既有的法律体系和研究方式产生了变革性的冲击。而变革的结果并非增设全新的部门法,而是延伸出侧重对策研究和制度设计的研究路径。在典型的法教义学研究活动中,依循诸如三段论等严谨的法律推理方式,以具体条款的适用为研究背景,能够解决绝大部分司法实践难题。但在数字时代,面对全新的社会风险和截然不同的商业实践模式,过往的理论范式难以继续沿用,尤其是在技术尚未成熟之前,建构体系化的理论模型可能也无法同时兼顾当下与未来的治理需求。因此,面对一轮接一轮的技术创新,法学学者开始从整体性和全局性的科技法治研究转向具体技术的治理方案设计,不再沉湎于传统理论范式的工具价值,更关注如何在理论和实践层面解决大数据、云计算、区块链、人工智能等信息技术应用的监管难题,并依托各个技术的基本原理和产业现状提出针对性的制度建议与治理对策。不过,有关“法学研究究竟是对策研究,还是理论研究”的争议也随之产生,原因在于过多地关注对策研究会将法学学科引向其他学科的发展轨迹,丧失法学研究的独立性。更何况,诸如个人信息保护、数据安全保护义务等具体制度的创设也离不开前期“个人信息自决权”等理论研究的支撑。

《中华人民共和国个人信息保护法》

(图片来源于当当网)

需要澄清的是,无论对策研究、理论建构还是制度设计,不过是法学研究成果的不同形态罢了。数字社会所需要的法治体系始终以能够促进数字经济发展和社会安全稳定为直接目标,故而法学研究成果更应当侧重可用性,而非学科的“门户之见”。诚然,这种倾向或许会被诟病为“功利主义”,但以定分止争为己任的法律显然需要这种研究倾向。以“数据权属”为例,倘若学者们继续以传统所有权或物权概念体系套用在数据权益归属领域,数据固有的复制成本低、传播不降低价值等特点将会直接击溃既有的理论体系。进一步而言,此时的数字经济更需要的是一套能够保障交易安全和利益归属的交易规则,法学研究成果的价值判断应当是该结论是否能够有助于推动数据流动和数据交易,而不是去关注相关结论是否能够补全既有理论的不足与漏洞。

争议之三:领域研究,还是独立学科?

在数字法学、计算法学等学科概念被提出之后,国内各大学校也纷纷开设了网络法或信息法课程,不少综合性大学也与计算机学院、网络安全学院等理工院系展开学科共建合作,希冀能够探索出全新的交叉复合型法学学科建设道路。不过,与以往不同的是,这次学科建设探索热潮似乎不再走“法律+技术”的老路子,而是选择以具体的研究领域为依托,并衍生出不同的学科交叉建设形态。第一种是以定量分析为核心的领域研究,借由人工智能和深度学习算法的技术优势,填补传统实证研究在数据分析层面的效率不足和视角局限。智慧司法、类案审判、法律知识图谱等研究内容已触及“技术在法律领域的深入应用”,借由法律工作者的先验性知识完成法律智能产品的设计和整合。第二种则是以网信技术发展和安全风险研判为核心的领域研究。此种模式最为普遍,面向企业业务合规需求和监管机构意见咨询,各大高校的交叉学科建设更关注法学是否能够解决现实问题,且研究对象多以工业互联网、数字孪生、元宇宙等前沿技术为主。同时,该模式还关注信息技术自身的产业发展,通过补全数字基础设施、调整市场准入门槛、构建体系化产业供应链安全机制等方式创设促进技术发展的保障型制度。第三种则是以“计算机科学与技术”的基础核心课程为辅助,对法科生进行“双学科”的专业课教学。这种学科模式建设的最大难度在于如何打破法学与计算机学科之间的学科壁垒,因为数据原理、离散数学、编译原理、操作系统等基础课程对于法科生而言确有一定难度,更重要的是,这些基础理论知识可能并不会在之后的法学研究中得到全面运用。

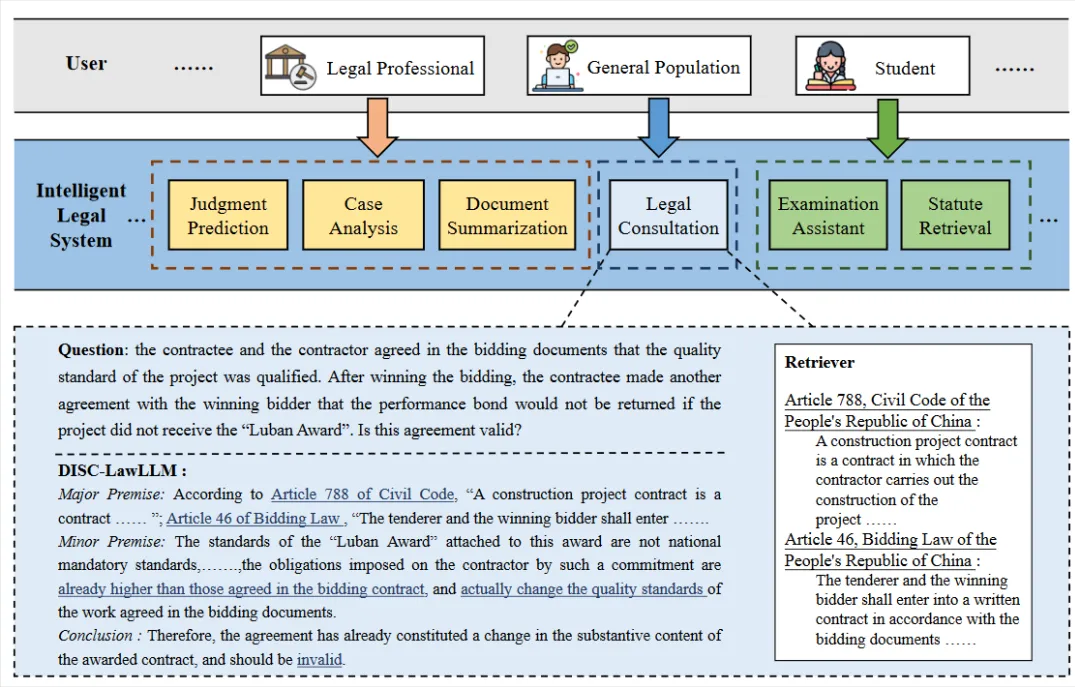

智慧法律系统DISC-LawLLM的模型整体框架

(图片来源于arXiv:2309.11325)

比较前述三种学科交叉建设模式,不难发现数字时代法学研究进路呈现出“领域研究”的基本特征。在总结过去“法律+技术”的学科建设经验基础上,法学与技术的交叉研究重心首先需要回答的是“何者为主”的基本问题。“以法为主,以技为辅”的研究路径决定了法学学科发展方向是以对策研究和技术监管为主,通过对技术原理、可能的安全风险以及产业发展态势的综合评判,确定相应技术的产业政策方案和监管制度框架。“以技为主,以法为辅”的研究路径则是以研发具体的技术产品和服务为主,智慧司法、智能审判、司法区块链则是最为典型的代表。面对这种趋势,学界也诞生了“网络法在未来会成为一门独立的部门法或独立的学科吗”等类似的疑问,从现有的研究范围、调整对象和研究范式来看,网络法学、数据法学等学科概念的提出并没有实质性改变既有的部门法体系,所采用的理论范式和论证架构依然建立在传统部门法研究成果基础之上,缺乏作为新型部门法的独立性基础。

结语:数字时代法学研究的可能进路

前述争论的焦点虽难达成共识,但学界至少在“信息技术改变了法学学科和理论研究”这一点上取得了一致。在数字时代,法学研究进路需要警惕的是学术泡沫和科幻式论证。事实上,已有学者直言不讳地指出“人工智能法学研究存在反智化研究,概念附会现象严重”。细言之,人工智能技术应用固然存在各类安全风险,但“人工智能技术应用究竟在多大程度上改变了现有的法律关系结构”等问题总被轻描淡写地略过,导致研究结论成为对策报告,缺乏足够的理论支撑。更麻烦的是,新兴技术的应用并不总是会产生全新的安全风险,或者新技术应用产生的安全风险并不总是能够通过法律得以解决。这种夸大技术应用安全风险的认知偏差会导致法学研究陷入“技术悲观主义”,甚至转型为“风险规制法学”。在数字时代,贯彻法学研究进路的争议归根结底是“法学如何回应技术风险”,提前预防和规避技术层面无法解决的安全风险是风险社会下法学的新任务,但需要明确假想式规制与过程风险预防之间的差异。前者以带有一定主观判断的风险预测为研究起点,意图解决的安全风险也具有相当的不确定性,后者则强调法学研究与技术发展的同步性,在技术创新的不同阶段调整现有的法律体系,而不是一次性涵盖未来所有可能发生的一切风险。尽管法学无法预测数字经济和网络社会的发展趋势,但这并不妨碍在学理层面对部分应用场景进行推测和分析。在数字时代,法学研究的进路是在一次次的具体技术治理体系的探索过程中完成方法论的统合,确立数字时代法学研究独有的理论范式和研究视角的。

(原文刊载于《法律和政治科学》2022年第2辑)

《数字法治》专题由上海市法学会数字法学研究会特约供稿,专题统筹:秦前松。