在岷江、大渡河、青衣江三水交汇的凌云山麓,一座承载着中华文明基因的佛教艺术殿堂正惊世崛起。东方佛都以乐山大佛为依托,通过万尊摩崖造像构建起跨越时空的艺术长廊,不仅填补了中国南方大型石窟群的空白,更以 "第五大石窟群" 的姿态,重塑着中国佛教艺术的地理版图与文化高度。

东方佛都之所以能成为“中国第五大石窟群”,离不开其深厚的历史底蕴、独特的艺术价值、创新的文化传承模式以及对世界石窟艺术的深远影响。

一、历史基因的当代激活

从盛唐气象到当代重构,乐山大佛的千年守望背后,暗藏着佛教艺术南传的历史密码。考古发现显示,以凌云山为中心的 15 平方公里范围内,唐代开凿的 200 余龛造像呈现出与敦煌莫高窟 "崖阁式" 结构高度相似的空间布局,印证了佛教艺术从丝绸之路向长江流域传播的历史轨迹。尽管会昌法难与抗元战火使乐山石窟群损毁殆尽,但唐代造像残件仍能窥见 "大像阁" 建筑群的恢宏气象。

20 世纪末启动的东方佛都工程,通过三维扫描、数字建模等现代科技对散落文物进行 "基因重组",在延续唐代犍陀罗艺术与中原风格融合特征的基础上,构建起完整的佛教艺术叙事体系。这一当代重构不仅是对历史的致敬,更是对文明基因的创造性转化。

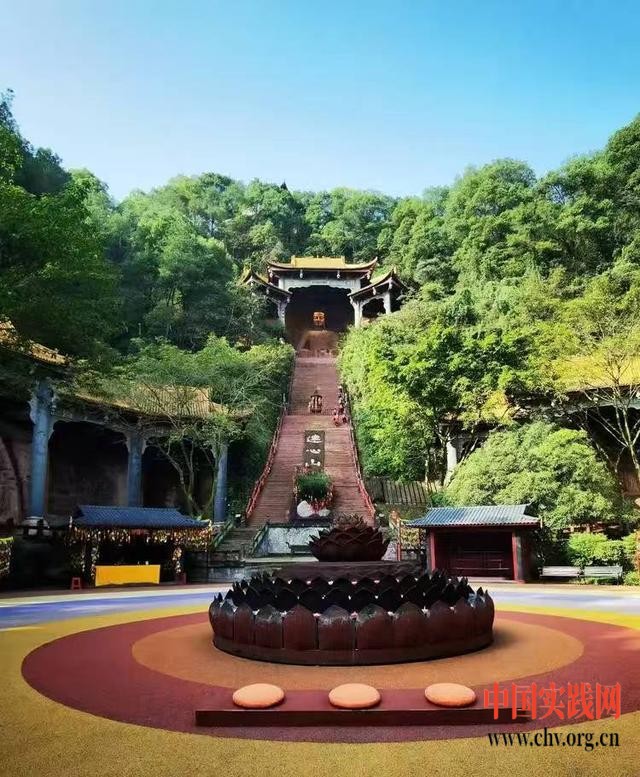

东方佛都选址于凌云山主脉乐山大佛旁,占地近千亩,旨在恢复唐代佛教胜景格局。通过融合敦煌、龙门、云冈、大足四大石窟的精华,东方佛都不仅填补了中国当代石窟艺术史的空白,更以“万佛之境”的恢宏气势,重现了佛教艺术的辉煌。

二、艺术时空的立体建构

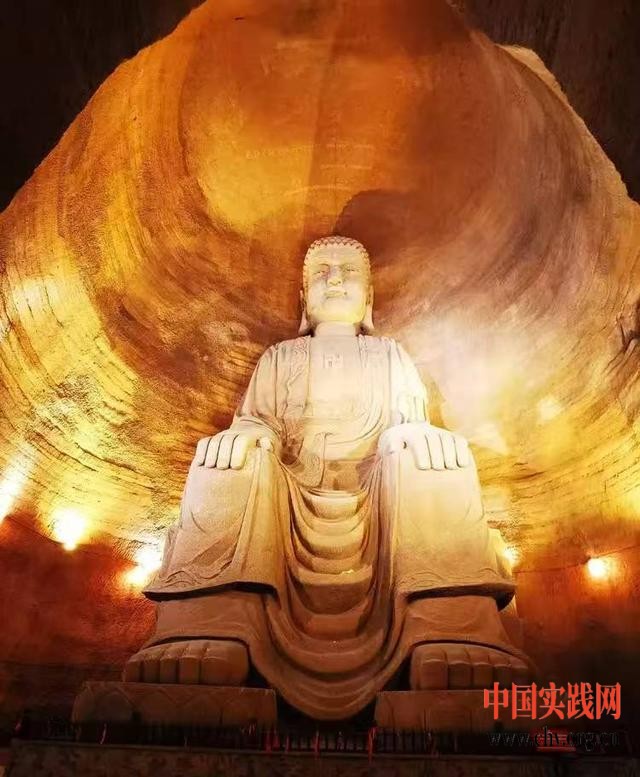

东方佛都占地近千亩的立体空间体系,创造了 "林隐千佛、洞中百窟" 的艺术奇观。万佛洞以整山原石雕刻而成,容纳万尊佛像,涵盖汉传、藏传、南传佛教造像体系,展现了佛教艺术的时空维度。四川美院团队采用传统摩崖造像技法与现代雕塑语言的融合创新,既保留唐代造像的雄浑大气,又融入宋代造像的写实风格。光影设计通过 LED 矩阵实现晨昏四季的动态变化,使千年艺术获得当代生命。

三、文明对话的全球坐标

作为多元文化对话的平台,东方佛都特别设置印度湿婆神龛、东南亚佛塔群等文化对话区域,展现佛教艺术传播中的文化互鉴。这种 "一窟一世界" 的格局,让游客在 1500 米栈道系统中完成从犍陀罗到中土、从西域到巴蜀的文明巡礼。景区已与 12 个 "一带一路" 国家建立艺术交流机制,举办国际佛教艺术双年展,成为文明互鉴的重要枢纽。

四、生态美学的创新实践

东方佛都在建设过程中始终遵循“不破坏一棵树”的生态原则,将文化遗产保护与生态环境保护完美结合。景区在保留原始植被的基础上,通过栈道系统串联山林景观,实现了“移步换景、景随步移”的沉浸式体验。这种生态美学的实践,不仅为游客提供了舒适的游览环境,也为全球文化遗产保护提供了“中国方案”,成为生态与文化协同发展的典范。

五、文明传承的世界样本

东方佛都的建成,不仅是乐山大佛的文化延伸,更是中国石窟艺术走向世界的崭新名片。东方佛都的崛起,不仅构建了唐代佛教造像的完整谱系,还保存了濒临失传的摩崖造像技艺,为世界佛教艺术贡献了中国智慧,展现了中华文明的创新活力。 从敦煌莫高窟的“万古遗珠”、麦积山石窟的“东方微笑”、云冈石窟的“十方同源”、龙门石窟的“奇崛妙境”,到东方佛都的“万佛应祥”,五座石窟群串联起一部立体的中国佛教艺术史。

东方佛都,自开放三十年来,接待了数千万游客,不仅受到各级政府与世界各地游客的赞誉,还得到了国内外众多名家的好评。

联合国教科文组织驻中国主席郭旃看了,连声称赞:“精美”。

原建设部副部长赵宝江看了,感触颇深地说:“应该建个博物馆,把这些匠人的名字留下”。

全球可持续旅游委员会首席执行官蓝狄·德本称其为:“自然景观与人文景观有机相融的典范”。

联合国教科文组织世界遗产中心主任罗恩·范·奥尔斯,观后连连感叹:“震撼!”并认定若干年后,“是与乐山大佛融为一体的文物”。

中国雕塑大师赵树同先生在参观东方佛都后给予的评价:“东方佛都的艺术作品,说它是中国现代石刻雕塑第一,一点不为过。”

世界自然保护联盟遗产部主任TimBadman称赞东方佛都是一项了不起的工程,可称之为“东方的卢浮宫”。

从唐代高僧海通禅师开凿大佛的宏愿,到当代艺术家重构石窟的匠心,东方佛都的千年嬗变,不仅是佛教艺术的地理迁徙,更是中华文明包容创新精神的具象化呈现。当岷江的涛声与现代的光影在佛都交融,我们看到的不仅是历史的回响,更是传统文明在当代语境下的创造性重生。作为“中国第五大石窟群”,东方佛都正在以开放的姿态,书写着中国石窟艺术的新篇章。(中国实践智库 秦前松/文)

编辑:文君